Speicherkraftwerke spielen eine zentrale Rolle, um Schwankungen im Stromnetz CO2-neutral auszugleichen. Um die Stromproduktion langfristig besser mit dem Schutz der Biodiversität zu vereinbaren, ist es entscheidend, nicht nur die ökologischen Folgen einzelner Schwall-Sunk-Ereignisse, sondern auch deren kumulativen Auswirkungen stärker im Wasserkraftmanagement zu berücksichtigen.

Redaktionelle Bearbeitung: Phase5

Speicherkraftwerke gewinnen angesichts der Energiewende zunehmend an Bedeutung, da sie die stark schwankende Stromproduktion aus anderen erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind ausgleichen können. Die Nachfrage nach flexibler Stromproduktion wächst stark, gemäss Prognosen der EU um bis das Neunfache bis 2050. Damit leistet die Wasserkraft einen Beitrag zur klimafreundlichen Energiegewinnung. Sie setzt aber gleichzeitig die Biodiversität unter Druck.

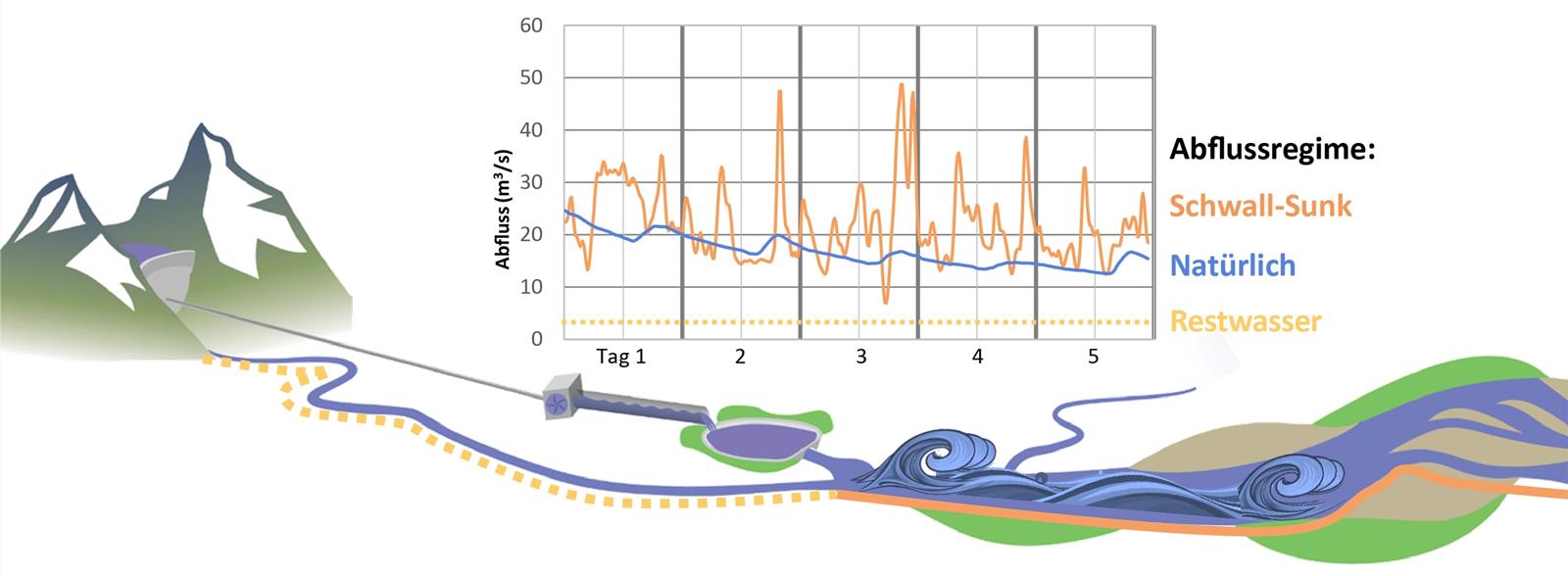

Das häufige Ein- und Abschalten der Turbinen führt in den Fliessgewässern unterhalb der Speicherkraftwerke zu ausgeprägten Abflussschwankungen, dem sogenannten Schwall-Sunk. Dieser stellt einen erheblichen Eingriff in das Ökosystem dar: Bei Sunk können ufernahe Lebensräume innerhalb kurzer Zeit trockenfallen, sodass die dort vorkommenden Fische, Wasserinsekten und anderen Gewässerlebewesen stranden und sterben. Bei Schwall wiederum verändert die starke Strömung nicht nur das vielfältige Mosaik an Lebensräumen, sondern reisst zugleich Tiere und Pflanzen mit sich fort. Sowohl die Individuenzahl als auch die Artenvielfalt nehmen drastisch ab. Damit zeigt sich eine zentrale Herausforderung der Energiewende: die Vereinbarkeit von klimafreundlicher Stromproduktion und wirksamem Biodiversitätsschutz.

Bisher vernachlässigt: Die Häufigkeit von Schwall-Sunk-Ereignissen

Seit Jahren untersucht die Forschung, wie einzelne Schwall-Sunk-Ereignisse die Ökosysteme von Fliessgewässern beeinflussen und wie sich negative Auswirkungen mindern lassen. Entsprechende bauliche und betriebliche Lösungen sind bereits in Umsetzung. Ein bisher unterschätzter Aspekt ist jedoch die ausgeprägte Häufigkeit der künstlichen Abflussschwankungen. Während Fliessgewässer mit natürlichem Abflussregime durchschnittlich nur alle zwei bis elf Tage eine grössere Abflussschwankung verzeichnen, treten sie bei Schwall-Sunk häufig drei- bis viermal pro Tag auf.

Neue Ansätze zur Quantifizierung der Auswirkungen wiederkehrendem Schwall-Sunk

Um die Folgen wiederkehrenden Schwall-Sunks auf die Lebensraumdynamik besser zu verstehen und zu quantifizieren, haben die Forschenden drei neue Messgrössen entwickelt.

Lebensraum-Wahrscheinlichkeit: Die Messgrösse gibt den Anteil der Verfügbarkeit der betrachteten Lebensraumtypen an, wie seichtes Wasser oder Bereiche mit geringer Fliessgeschwindigkeit verfügbar sind. Die über die Zeit integrierte Messgrösse ermittelt die dominanten Lebensraumbedingungen, welchen die Organismen aufgrund der Abflussschwankungen ausgesetzt sind.

Veränderungen der Lebensraumtypen: Diese Messgrösse gibt an, wie oft Lebensraumtypen an einem Standort wechseln. Die Häufigkeit der Veränderungen der Lebensraumbedingungen ist von besonderer Bedeutung für Organismen mit eingeschränkter Mobilität, wie Pflanzen und die meisten Wasserinsekten, die ihren Lebensraum nicht bzw. nur langsam wechseln können. Häufige Veränderungen der Lebensraumbedingungen können diese Organismen stark beeinträchtigen und ihre Überlebensfähigkeit reduzieren.

Räumliche Verschiebung von Lebensräumen: Diese Messgrösse gibt an, wie weit sich Lebensraumtypen über die Zeit räumlich verschieben. Sie ist von besonderer Bedeutung für mobile Organismen wie erwachsene Fische, die aufgrund der Abflussschwankungen den Standort wechseln müssen, um geeigneten Lebensraum zu finden. Häufige Standortverschiebungen erhöhen das Strandungsrisiko, belasten aber auch den Energiehaushalt mobiler Organismen und können langfristig ihre Überlebensfähigkeit beeinträchtigen.

Wasserkraftnutzung möglichst gewässerfreundlich gestalten

Um die langfristige Widerstandskraft und Artenvielfalt unserer Fliessgewässer zu erhalten, sollte das Wasserkraftmanagement nicht nur die Folgen einzelner Schwall-Sunk-Ereignisse, sondern auch deren kumulativen Folgen berücksichtigen. Eine stärkere Einbindung dieses Aspektes kann dazu beitragen, potenzielle Auswirkungen der Speicherkraftwerke auf die Biodiversität besser zu berücksichtigen. «Unsere Messgrössen können bestehende Ansätze wie die Vollzugshilfe Schwall-Sunk des Bundesamts für Umwelt BAFU ergänzen, um die Balance zwischen der Wasserkraft als Rückgrat der Energiewende und dem Biodiversitätsschutz zu gewährleisten», sagt Nico Bätz. Die Forschenden empfehlen daher, die Frequenz von Abflussschwankungen durch Schwall-Sunk explizit ins Wasserkraftmanagement einzubeziehen. Vorschläge, wie dies bei der Sanierung, dem Aus- und Neubau sowie bei Neukonzessionierungen berücksichtigt werden kann, sind in Arbeit.

Impressum

Textquelle: eawag

Bildquelle: eawag

Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: