Nach der energetischen Sanierung der Wohnüberbauung InSite im zürcherischen Bassersdorf übernimmt eine CO2-Wärmepumpen-Lösung von CTA die gesamte Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Das vielversprechende Anlagekonzept hat auch viel Potenzial für die umweltfreundliche Sanierung von fossilen Heizungen und der Warmwassererzeugung im bestehenden Gebäudepark der Schweiz.

Christian Werner; Red. Bearbeitung: Phase5

Was im Neubau selbstverständlich ist, verursacht bei der Sanierung von grösseren Wohnüberbauungen oft einiges an Kopfzerbrechen: Der Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energie für Heizung und Warmwasser. Umso mehr, wenn es kein Fernwärmenetz gibt, der Lagerraum für Holzenergie (Pellet, Holzschnitzel) fehlt und die geologisch-hydrologische Situation die Wärmenutzung aus der Tiefe mittels Erdwärme oder Grundwasser verunmöglicht. Auch Luft-Wasser-Wärmpumpen mit natürlichen Kältemitteln (CO2, Propan, Ammoniak) waren bisher nur in Ausnahmefällen eine Option, weil sich damit die notwendige Leistung nicht wirtschaftlich erzeugen liess.

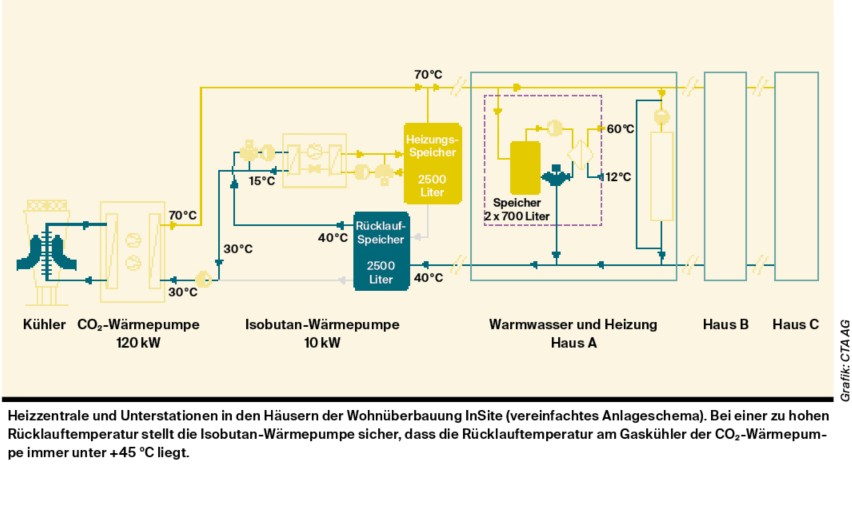

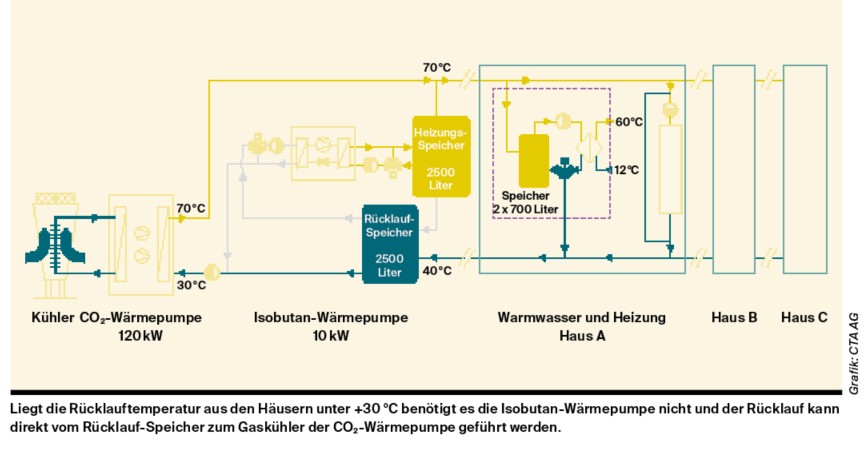

Mit neuen technischen Lösungsansätzen kann sich dies nun ändern, wie dies der im Bernbiet domizilierte Hersteller CTA am Beispiel der Wohnüberbauung «InSite» im zürcherischen Bassersdorf zeigt. Und im Rahmen eines Contracting-Angebots versorgen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ nach einem Heizungsersatz drei Gebäude mit 28 Eigentumswohnungen mit Wärme für Heizung und Warmwasser. Erzeugt wird die Wärme von einer raffinierten Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Leistung von rund 120 kW, die mit dem natürlichen Kältemittel Kohlendioxid (CO2) betrieben und von einer kleinen Isobutan-Wärmepumpe unterstützt wird.

Optimierte Sicherheit

Transkritische CO2-Anlagen haben sich in der Industrie- und Gewerbekälte, besonders auch im Detailhandel (Supermärkte), bewährt. Beim Einsatz als Wärmepumpen ermöglicht CO2 hohe Wärmeabgabetemperaturen und eignet sich damit sehr gut für die Warmwasserversorgung von mehreren Gebäuden. CO2 ist ein natürliches Kältemittel, das weder brennbar noch explosiv ist; zudem ist es in kleinen Mengen ungiftig. Das sind Vorteile gegenüber den anderen natürlichen, umweltschonenden Kältemitteln wie Ammoniak, das giftig ist, oder dem explosiven Propan.

Doch beim Einrichten und beim Betrieb solcher Anlagen gilt es dennoch, Gefahren zu begegnen: Denn bei einer hohen CO2-Konzentration im Maschinenraum besteht Erstickungsgefahr. Aus diesem Grund befindet sich die Wärmepumpe in der Wohnüberbauung InSite in einem separaten Maschinenraum, verfügt über Gassensoren und eine Sturmlüftung, die im Fall der Fälle ausgetretenes Kältemittelgas nach aussen führt.

Da CO2-Wärmepumpen mit einem sehr hohen Systemdruck von 80 bis 130 bar arbeiten, sind die Anforderungen an die Verarbeitung der Maschine entsprechend hoch. Durch eine gezielte Optimierung verschiedener Komponenten und Prozesse – wie etwa Ejektoren und teilüberflutete Verdampfer – haben die Entwickler der CTA die CO2-Wärmepumpe für grössere Wohnüberbauungen optimiert. Mit dem Ergebnis, dass die Kosten einer solchen Anlage über die gesamte Nutzungsdauer wirtschaftlich sind.

Warmwasser im Fokus

Bei der Wärmeerzeugung in Bassersdorf dient die Umgebungsluft als Energiequelle. Ein Aussenkühler nimmt Wärme aus der Umgebung auf und gibt diese an den Fluid-Kreislauf ab. Anders als bei anderen Kältemitteln gibt es bei transkritischen CO2-Anlagen keinen Kondensator, sondern einen Gaskühler, der das überhitzte Kältemittel von 110 °C auf 32 °C abkühlt, ohne dass es kondensiert. Die Wärme wird dabei mit einer Temperatur von 70 °C an einen Hochtemperatur-Pufferspeicher in der Energiezentrale im Untergeschoss und an das Nahwärmenetz für die weiteren Gebäude abgeben.

In den dezentralen Gebäuden halten Heizspeicher mit einem Fassungsvermögen von zweimal 700 Litern die Wärme für Heizung und Warmwasser bereit. Für die Erwärmung des Trinkwassers kommen in allen Gebäuden Frischwasserstationen zum Einsatz. Sie wärmen das Trinkwasser über einen Wärmeübertrager mit dem 70 °C heissen Wasser aus dem Speicher, sobald es tatsächlich gebraucht wird – eine optimale Nutzung der Wärmenergie und auch aus hygienischer Sicht eine gute Wahl. In der kalten Jahreszeit «bedient» sich auch die Heizung an diesem Speicher, wobei die Bodenheizungen in den Wohnungen mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C auskommen.

Clevere Wärmeerzeugung im Altbau

Damit die CO2-Wärmepumpe effizient arbeitet, ist eine grosse Temperaturspreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) nötig. Dabei sollte die Rücklauftemperatur unter +32°C liegen; darüber leidet die Effizienz und bei zu hohen Rücklauftemperaturen (ab ca. +45 °C), kann die Wärmepumpe Schaden nehmen. Je tiefer die Rücklauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Und hier kommt – sozusagen als Joker – eine kleine, mit Isobutan betriebene Umschichtungswärmepumpe ins Spiel.

Beträgt die Rücklauftemperatur aus den Häusern mehr als +30 °C sorgt sie dafür, dass der Rücklauf für die CO2-Maschine nicht weiter ansteigt und im Einsatzbereich unter +45 °C bleibt (s. Schema 1). Der Kältemittelkreis dieser zweiten Wärmepumpe ist mit lediglich 600 Gramm Isobutan gefüllt. Trotzdem hat die Wärmepumpe eine Leistung von 10 kW für die Rücklaufkühlung. Die dabei entzogene Wärme wird an den Heizungsspeicher abgegeben. An Tagen, an denen die Rücklauftemperatur aus den Häusern weniger als +30 °C beträgt, wird die Isobutan-Wärmepumpe nicht benötigt und der Rücklauf wird direkt aus dem Rücklaufspeicher zur CO2-Wärmepumpe geführt (s. Schema 2).

Durch die hohen Vorlauftemperaturen, die mit CO2 erreicht werden, eignet sich das Kältemittel nicht nur für den Einsatz in ganz grossen Leistungsbereichen, sondern besonders gut auch für den Ersatz von Heizkesseln im Altbau und für die umweltfreundliche Warmwasserbereitung. Denn gemäss den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) müssen neue Warmwassersysteme ganz oder teilweise mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Ganz abgesehen davon, dass in einem energetisch guten Neubau der Energieverbrauch für Warmwasser heute sogar höher ist als für die Heizung. Diese braucht mit einer konsequenten Wärmedämmung immer weniger Energie, während der Warmwasserverbrauch in den letzten Jahren kaum gesunken ist.

-

Schema 1 -

Schema 2

Impressum

Textquelle: Christian Werner

Bildquelle: Sophie Steiger, Grafiken: CTA

Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: